La prise en compte d’un niveau métropolitain, qui se superpose aux niveaux locaux

Il s’agit de s’affranchir d’une vision faussement idyllique de Paris, fonctionnant comme une entité autonome et disposant d’une des meilleures dessertes en transports en commun au niveau mondial, qui aurait mathématiquement engendré une très grande fluidité de circulation à l’intérieur du Boulevard périphérique. Car, contrairement à cette idée reçue, la traversée de la capitale d’un bout à l’autre se révèle longue et difficile, quel que soit le mode de transport utilisé. Ce qui est le lot de tous les cœurs de grandes agglomérations, surtout dans le cas de notre capitale, l’une des villes les plus denses du monde.

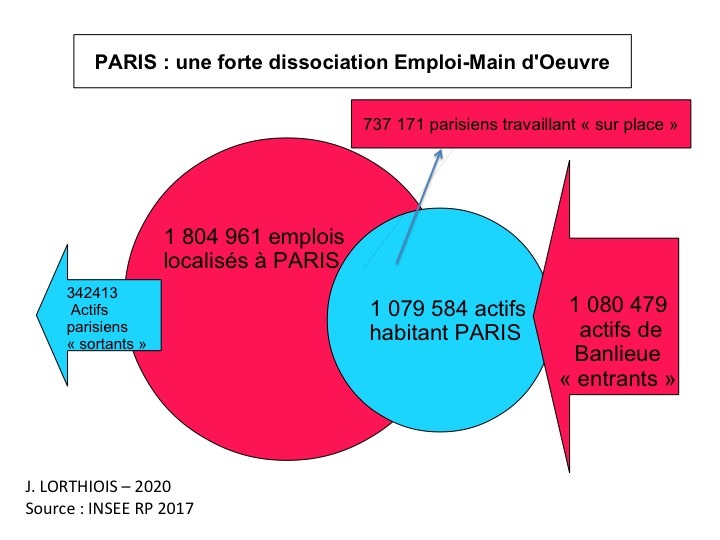

« Il faut déjà prendre conscience que Paris n' »appartient pas » aux Parisiens. En effet, la majorité des travailleurs producteurs de richesses économiques de la capitale sont… des banlieusards. Pourtant, beaucoup de décisions qui conditionnent leur vie quotidienne sont prises par les dirigeants de la capitale, sans qu’à aucun moment leurs représentants ne soient consultés. C’est pourquoi les travailleurs œuvrant dans Paris (1,8 million en 2017) qui subissent les transports « contraints » des trajets domicile-travail ont acquis une véritable « science du déplacement » à l’intérieur de l’Ile-de-France. Ils viennent majoritairement de banlieue comme le montre le graphique de la figure 1 (1, 1 million d’actifs, à comparer aux 735 000 Parisiens qui travaillent et habitent dans leur commune de résidence) et les moins qualifiés d’entre eux subissent les trajets les plus longs, les plus inconfortables, les plus chronophages et aussi les plus coûteux. Par exemple, un habitant de Villiers le Bel (Val d’Oise) passe l’équivalent de 7 années supplémentaires de travail, en temps perdu dans la « galère des transports » pour rejoindre son lieu d’activité. Et la mise en place de nouvelles offres de transports collectifs ne modifie pas notablement les comportements des usagers franciliens, qui apparaissent fortement conservés dans le temps. Car l’agglomération parisienne génère une augmentation continue des inégalités territoriales en Ile-de-France, dont doivent s’accommoder tant bien que mal les actifs de banlieue.

En témoigne (décembre 2020-janvier 2021) l’ouverture du tronçon de la ligne 14 du Grand-Paris-Express Saint-Lazare / mairie de Saint-Ouen qui n’a guère désengorgé la ligne 13, alors qu’il était escompté un report de 25% des voyageurs vers le nouveau métro automatique. Peine perdue : cette offre supplémentaire a attiré un surcroît de clientèle. C’est l’un de ces « effets rebond » très souvent ignorés : en introduisant un nouveau moyen de transport, on continue à raisonner « toutes choses égales par ailleurs », alors que les cartes sont redistribuées à l’ensemble des joueurs potentiels, et non pas seulement ceux qui sont à la table. Car la question des transports est monopolisée par des ingénieurs et autres experts scientifiques, qui croient tous les problèmes résolus quand ils ont trouvé des réponses techniques. Mais il ne faut pas oublier les caractéristiques sociologiques, socio-économiques des populations et les spécificités des territoires locaux, qui conditionnent fortement les comportements des usagers des transports d’Ile-de-France.

En réalité, nous constatons dans Paris intra-muros une spécialisation des espaces avec des catégories d’activités spécifiques, liée à l’histoire des lieux et des habitants, qui a entraîné à son tour une spécialisation de la main-d’œuvre résidente, d’abord à l’intérieur de la capitale, mais aussi dans les banlieues adjacentes, puis dans la périphérie plus lointaine. Les premiers experts à avoir approfondi cette question appartiennent à l’IAURiF (ancien nom de l’IAU, lui-même ancien sigle de l’IPR), avec une équipe autour de J.J. RONSAC, ingénieur Transports qui avait créé la notion de « zones de solidarités » en Île-de-France (1982) décrite dans l’article « A l’écoute des bassins franciliens ». Celles-ci ont été définies en rattachant chacune des communes de l’Ile de France aux principaux pôles d’emplois de banlieue, selon une classification reposant sur les lieux de destination des flux migratoires domicile-travail, après avoir supprimé « l’effet Paris ». Elles constituent une première tentative de découpage territorial en fonction des déplacements domicile-travail à l’échelle régionale : une approche « bassins » qui ne disait pas encore son nom. Avec leur collègue J-L. HUSSON, urbaniste et économiste, ils ont développé en parallèle une approche complémentaire appelée « quadrant », reposant sur une vision effectuée cette fois à l’échelle de l’ensemble de la métropole, découpant l’Ile-de-France en « rayons » ou plus prosaïquement en grandes « parts de camembert » à partir du centre. La démarche « quadrant » est née du constat que les activités localisées en banlieue, situées le long d’un axe de transport en radiale, reflètent des spécialisations d’activités identifiées dans Paris intra-muros, liées au quartier parisien d’origine. Ceci génère des spécialisations économiques (activités) et sociales (main-d’oeuvre) territoriales bien observables en Ile-de-France. Les deux approches « bassins » et «quadrants » se superposent et s’emboîtent de façon complexe dans notre région.

J’ai poursuivi et systématisé cette démarche « quadrant » dans les années 80-90, dans le cadre des formations Emploi/ Main-d’œuvre que je dispensais à des conseillers ANPE, notamment ceux des agences parisiennes, qui avaient les pires difficultés à effectuer des «MER » – des mises en relation entre des chômeurs et des employeurs – qui constituaient leur coeur de métier et dont la réussite représentait la principale finalité professionnelle des agences et conditionnait leur budget. En effet, les ALE (Agences Locales pour l’Emploi) étaient essentiellement localisées au nord et à l’est de la capitale (dans le Paris « ouvrier », là où habitait l’essentiel des chômeurs), alors que les emplois étaient majoritairement situés à l’ouest et au sud.

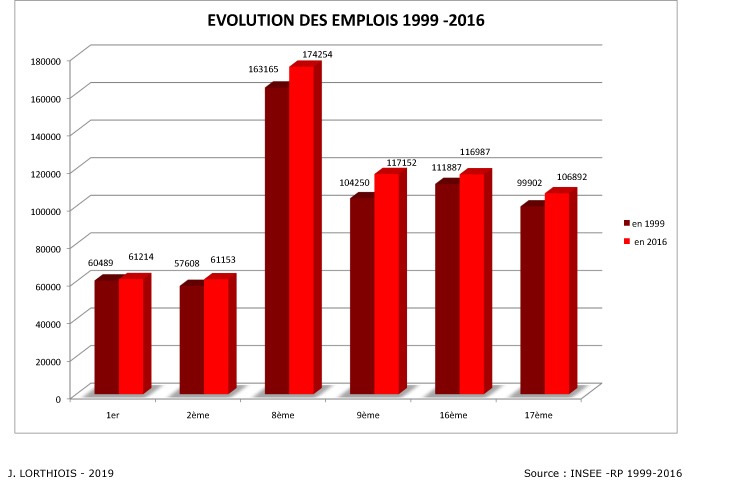

J’ai alors analysé les filières d’activités situées dans les différents arrondissements parisiens et effectué des regroupements en 7 grands pôles d’activités et d’emplois. Ils ont été identifiés en collaboration avec les agences ANPE spécialisées sur des filières d’activités (ex : l’ANPE « Spectacles » de la rue Blanche, en relation avec le pôle Arts-Culture-Loisirs de « Montmartre-La Villette). Ces travaux devaient aboutir à créer de nouvelles ANPE spécialisées caractéristiques de l’Ile de France, comme par exemple les métiers dits « d’affaires » (filière Banques-Assurances-Sièges sociaux et le « QCA », Quartier Central d’Affaires des 1er-2ème-8ème-9ème-16ème et 17ème arrondissements). J’ai expliqué dans l’article « Bassins » précédemment cité pourquoi cette mise en oeuvre n’a pas abouti.

J’ai également pu vérifier que ces filières avaient essaimé dans les proches banlieues adjacentes, puis s’étaient disséminées en périphérie plus lointaine, le long des grands axes de transports en radiale traversant le « quadrant » généré par le pôle parisien initial. Cette prise en compte d’une segmentation des marchés locaux de l’emploi dans Paris permettait aux agences ANPE d’orienter beaucoup plus précisément des politiques « filières d’activités » déclinées en filières de métiers, mais aussi des programmes de formation professionnelle des demandeurs d’emplois ou des actifs en reconversion

QUELQUES EXEMPLES DE QUADRANTS

Le pôle parisien du Quartier Central des Affaires et le quadrant ouest

Depuis les années 90, certains pôles d’emploi parisiens ont connu un très fort déclin, comme celui du Sentier avec la filière textile-habillement. D’autres se sont au contraire renforcés, comme le Quartier Central des Affaires situé sur la rive droite de la Seine, dans le nord-ouest parisien (QCA, qui regroupe les 1er, 2e, 8e, 9e, 16e et 17e arrondissements) qui a gagné près de 20 000 emplois de 2013 à 2016 (voir graphique figure 1). Le QCA est spécialisé dans les activités d’affaires, c’est-à-dire les filières Banques-Assurances, Énergie, Sièges sociaux d’entreprises et Fonctions support (informatique, gestion et administration d’entreprise, publicité, ressources humaines, services juridiques, comptables et de conseil, etc…) Il a essaimé à la Défense et s’est étendu ensuite au pôle que j’ai appelé « La Défense élargie » comprenant Neuilly-sur-Seine/Levallois-Perret, Bois-Colombes et Rueil-Malmaison. La main-d’œuvre de cadres employée dans ce quartier d’affaires s’est installée dans des communes résidentielles aisées adjacentes (Suresnes, Saint-Cloud, Meudon, Chatou, le Pecq, le Vésinet jusqu’à Saint-Germain-en Laye). Situation inverse pour les employés peu qualifiés (entretien-nettoyage par exemple) qui habitent les quartiers sensibles de la grande banlieue ouest de Seine-aval (Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Chanteloup-les-Vignes, Achères…)

Le pôle Transports-Logistique de la Chapelle et le quadrant nord

De même, le pôle Transports-Logistique s’est localisé historiquement à « La Chapelle » (18e) dans le faisceau ferré SNCF à l’arrière de la gare du Nord, qui abritait également la SERNAM. Ce cluster initial a essaimé aussi bien au port de Gennevilliers, que le long de l’autoroute A1 dans des gares routières (Garonor) et des grands entrepôts d’éclatement de type Survilliers, Marly-la Ville, et bien entendu dans le cœur de pôle de Roissy (Tremblay-en-France, Paris-Nord 2) qui abrite aussi bien du fret aérien (Fedex) que routier (zone des Tulipes à Gonesse)… Les cadres peu nombreux habitent le 18e arrondissement, l’essentiel de la main-d’œuvre réside en Seine-Saint-Denis et dans l’est du Val d’Oise. Les populations les plus modestes s’installent dans les banlieues les plus éloignées (Goussainville, Louvres, Fosses…), mais aussi au-delà des frontières franciliennes, dans l’Oise et l’Aisne.

Le pôle Santé Pitié-Salpétrière et le quadrant sud

Autre exemple, sur Paris rive gauche cette fois : le pôle Santé trouve son berceau historique au 17e siècle à la Pitié d’une part (élargi ensuite à la Salpêtrière) et à l’hôpital Saint-Vincent de Paul d’autre part. Puis ce pôle s’est renforcé avec de nombreux établissements, comme Cochin, Sainte-Anne, l’Institut Pasteur, le Val de Grâce, etc… Le cluster Santé a ensuite essaimé à Kremlin-Bicêtre, Créteil (Henri-Mondor), Villejuif (Gustave Roussy), Clamart (Béclère), Évry (Genopole)… La main-d’œuvre de cette filière habite essentiellement – pour les cadres – dans les 13e-14e arrondissements ; pour les professions intermédiaires, dans la banlieue résidentielle du Val-de-Marne ; pour les employés peu qualifiés, dans les banlieues populaires du quadrant sud-est de l’Ile-de France (Val-de-Marne, nord Essonne)

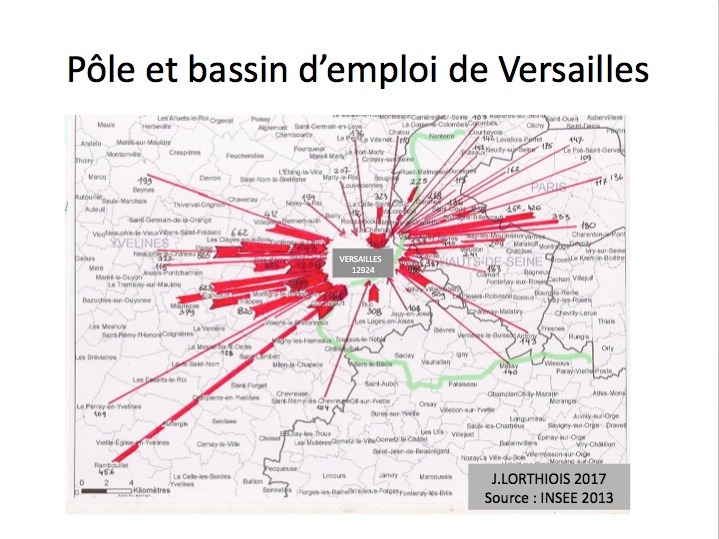

Le pôle « Emplois Publics » et le quadrant sud-ouest

Le pôle « Emplois Publics » a pour origine l’hôtel Matignon de la rue de Varenne et les hôtels particuliers des ministères concentrés dans le 7e arrondissement. Ce cluster a essaimé dans le 15e arrondissement, où se trouvent l’essentiel des tours de bureaux des différents services ministériels, sans compter la Préfecture d’Ile-de-France, La Poste, l’hôpital Georges Pompidou ou encore ce qu’on appelle le « Balardgone », le ministère de la Défense place Balard… Les dirigeants peuvent habiter le 7ème, les cadres le 15ème ou des banlieues aisées du quadrant sud-ouest comme Chaville, Meudon, Viroflay ou encore Versailles, les professions intermédiaires s’installant dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les plus modestes à Trappes ou à La Verrière. Voir carte jointe figure 3.

En Synthèse

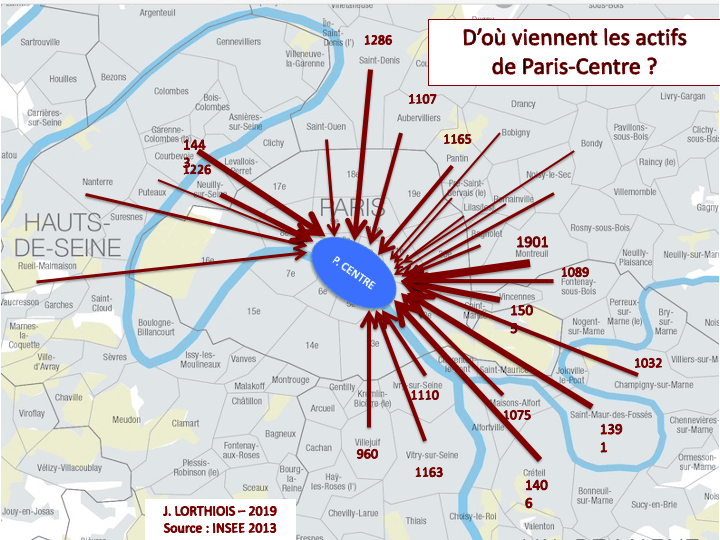

Ainsi, au travers de ces quelques exemples, on constate une forte segmentation des marchés du travail en Ile-de-France, avec des spécificités très différentes en matière d’emplois et de main-d’œuvre entre la rive droite et la rive gauche de la Seine : le fleuve constituant une véritable frontière. Ceci se vérifie par exemple sur la carte suivante, que j’ai établie à l’occasion d’une intervention à un colloque consacré à « Paris-Centre, quels équilibres ? Quelle centralité́ ? ». Dans le cadre du regroupement des 4 premiers arrondissements de Paris, il s’agissait de répondre à la question : « d’où viennent les actifs de Paris-Centre ? ». Chaque jour, ce site accueille 160 000 travailleurs « entrants », avec une très forte prééminence du quadrant est /nord-est francilien, notamment du département du Val-de-Marne et du bassin de Montreuil. Et les principaux flux de banlieue sont presque tous originaires de la rive droite de la Seine.

L’ « intelligence des déplacements » des franciliens

Pour toutes les raisons exposées plus haut, j’ai un avis réservé sur la pertinence de très grandes lignes de transport de transit, qui traversent l’ensemble de l’espace régional. La longueur de ces lignes (RER D, 198 kms) rend difficile leur exploitation. Dès qu’un incident survient au nord, l’ensemble de la ligne est impacté jusqu’au sud. C’est pourquoi les usagers franciliens qui effectuent des liaisons quotidiennes entre leur domicile et leur lieu d’activité aussi inconfortables que chronophages, évitent de traverser la région de part en part, préférant choisir leur lieu d’habitat en fonction de la distance-temps qu’ils estiment supportable, si possible dans le même quadrant que leur lieu de travail (ou un quadrant adjacent). Dans ces conditions, on ne peut qu’être critique vis-à-vis du tracé des axes les plus périphériques du « Grand Huit » de Christian Blanc. La ligne 18 Orly-Versailles qui relie 3 bassins d’emplois spécialisés dans des activités différentes (Orly/Rungis, Massy/Palaiseau, Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines) situés dans 3 quadrants distincts, enregistre des flux de déplacements très faibles entre ces bassins. De plus, le tracé du métro est antinomique avec la configuration territoriale : la ligne traverse en est-ouest deux bassins organisés nord-sud (Orly et Massy) ; puis le tracé devient nord-sud lors de la traversée de l’agglomération de Versailles-Saint-Quentin, organisée est-ouest !…

De même, il semble peu approprié de défendre des mesures qui auraient pour fonction de fluidifier les transports entre la rive droite et la rive gauche de la Seine (élargissement du tunnel du Châtelet par exemple). D’un point de vue technique de transports, cela peut peut-être se justifier. D’un point de vue socio-économique, absolument pas, parce que cela ne correspond pas à la demande des usagers, exprimée par leur comportements. Les analyses statistiques d’Île-de-France Mobilités montrent d’ailleurs que seuls 3 % des voyageurs du RER B empruntent à la fois la partie nord et la partie sud de cette ligne. Ainsi, plutôt que de faciliter la traversée de la Seine, on pourrait au contraire imaginer de renforcer une offre « rive droite » avec des RER B et D qui auraient pour terminus la gare du Nord. Dans le même ordre d’idées, pourquoi ne pas développer « une offre /rive gauche » au sud de la Seine ? Sur le plan de la gestion des transports, cette approche aurait l’avantage de diminuer la sensibilité́ aux incidents, évoquée plus haut et qui sont de plus en plus nombreux.

Pour les mêmes raisons, on peut escompter une très faible demande pour l’hypothétique ligne du Grand-Paris-Express reliant Versailles /La Défense : quels besoins de joindre un pôle d’emplois administratifs (Versailles) à un pôle d’activités d’affaires (La Défense) ? Ce sont des filières professionnelles différentes, qui n’offrent pas les mêmes métiers et ne réclament pas la même main-d’œuvre. Autre cas similaire : il n’y a guère d’échanges prévisibles entre les usagers d’un aéroport d’affaires (Le Bourget) fréquenté́ par des VIP disposant de leur jet privé et un aéroport grand public (Roissy). D’ailleurs, pendant la pandémie, la plate-forme du Bourget fonctionnait à 120%, tandis que celle de Roissy-Charles de Gaulle connaissait une réduction d’activité́ de 70%.

En conclusion

Tout ceci plaide pour une remise à plat des lignes du Grand-Paris-Express dont on mesure peu à peu les surcoûts, les nuisances et les surestimations des besoins. Le Grand Paris, né en 2007 dans l’euphorie des « Villes monde » apparait un modèle dépassé́, avec la succession de crises économiques et sanitaire survenues depuis. Les Français aspirent à vivre dans des villes moyennes de 30 000 habitants, à l’opposé de la métropole parisienne, devenue une mégapole hostile, dont le gigantisme, l’inhumanité́, les nuisances génèrent le départ de plus en plus de Franciliens. Le besoin de liaisons de proximité́, de desserte fine des territoires est à l’inverse des grands axes de transit qui traversent l’Île-de-France sans desservir au plus près les populations locales. Rappelons que d’après l’Enquête Globale des Transports, relier deux pôles d’emplois entre eux correspond à 3% des besoins de transports.

Plutôt que d’alimenter un cercle infernal de toujours plus d’offre de transport, induisant toujours plus de demande, la préoccupation essentielle des responsables régionaux devrait être de réduire les besoins de transports à la source, grâce à une meilleure adéquation entre les emplois et la main-d’œuvre au sein des territoires locaux. Telle est la démarche que je propose avec Harm Smit : promouvoir des «zones cohérentes » disposant d’une bonne adéquation emploi/ main-d’œuvre favorisant les transports de proximité. On trouvera une présentation détaillée de cette proposition sur le site du Forum Vies Mobiles.

N.B. Aujourd’hui, on utilise plus fréquemment la notion de « faisceau » à la place du mot « quadrant ». J’ai une préférence pour conserver ce dernier terme. Les faisceaux sont utilisés par l’IAU : voir pages 189 et suivantes du rapport du SDRIF de 2008.