Les villes dissociées

Les villes dissociées : « l’habitant n’y travaille pas, le travailleur n’y réside pas »

De la séparation des fonctions (travail /emploi) à la dissociation des villes

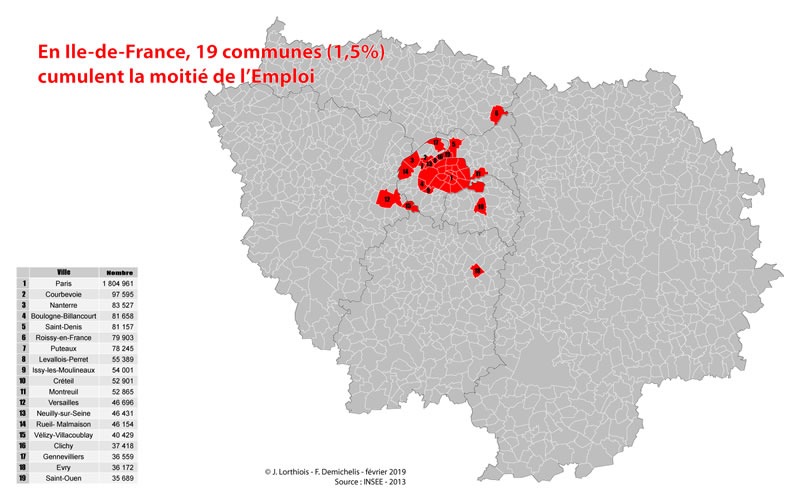

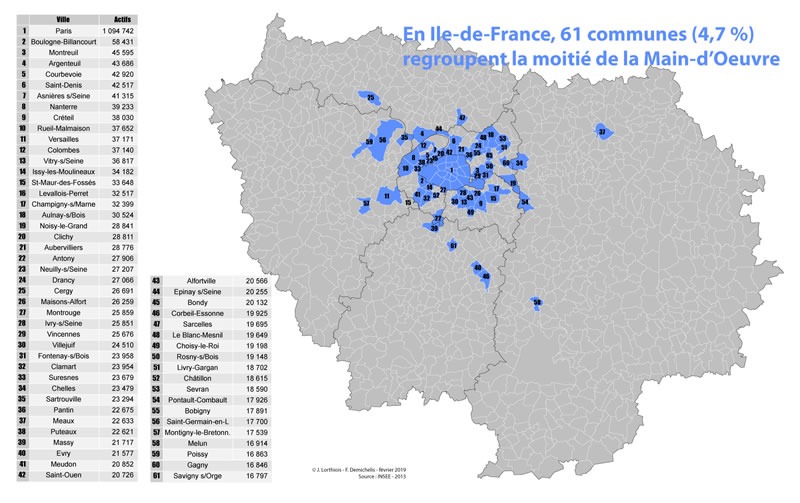

L’urbanisme des « grands ensembles » des années 60 avait créé des villes-dortoirs (ou des quartiers-dortoirs) avec une fonction habitat quasi exclusive, permettant une forte concentration de main-d’œuvre (un « pôle de main-d’œuvre »), fonctionnant généralement en tandem avec un site industriel situé à proximité assurant la fonction « emploi» (un « pôle d’emploi »). Ceci mettait en correspondance deux offres complémentaires : de travail (porté par les travailleurs) et d’emploi (fourni par les entreprises). Sous l’effet conjugué de la décentralisation, puis de la désindustrialisation[i], les politiques de réimplantation d’activités – positionnées essentiellement sur le tertiaire – ont généré dans les années 90-2000 de nouvelles implantations sur certains sites industriels devenus des friches. Cette politique d’accueil d’activités nouvelles, focalisée sur des disponibilités foncières attractives (en termes de proximité avec le cœur d’agglomération, de coûts, de bonne situation géographique, de réseaux de transports…) a été considérée comme réussie à l’aune d’un nombre conséquent d’emplois installés, souvent supérieur au nombre d’actifs résidents de la commune concernée. Ce qui a suscité la satisfaction des élus locaux et incité d’autres communes à lancer des politiques d’accueil d’entreprises de même nature.

Malheureusement, il a fallu souvent déchanter, car derrière ce bilan quantitatif appréciable, se cachent des résultats qualitativement décevants. Dans bien des cas, malgré la forte remontée de la courbe des emplois, on note une inadéquation importante entre les postes de travail implantés et les compétences et qualifications de la main-d’œuvre résidente. Ceci s’est traduit par une hausse du nombre de chômeurs qui accompagne la hausse du nombre d’emplois. Tel est le concept que j’ai appelé « ville dissociée », que je caractérise par la définition suivante : « l’habitant n’y travaille pas, le travailleur n’y réside pas. ». Dans celle-ci, on enregistre deux flux croisés qui ne se rencontrent pas : l’un d’actifs « entrants » qui viennent occuper les emplois locaux ; l’autre d’actifs « sortants » qui partent ailleurs quérir leurs postes de travail. Ce qui se traduit par une explosion des besoins de déplacements domicile-emploi. Un système qui s’auto-alimente ensuite en tonneau des Danaïdes, toute amélioration de l’offre de transports favorisant ensuite la poursuite de la dissociation entre le social (la main-d’œuvre) et l’économique (l’emploi). Engendrant à son tour une hausse de la demande de déplacements, réclamant alors une augmentation de l’offre.

N.B. J’ai présenté sommairement pour la première fois le concept de « ville dissociée » dans mon petit livre numérique « Balayer les idées reçues sur le travail et l’emploi » paru en 2017[ii], rédigé à destination de chargés de mission « Politique de la ville », notamment en Seine-Saint-Denis.

La réussite illusoire des « villes dissociées »

Généralement, ces villes sont considérées comme réussies, parce que leur territoire jadis durement frappé par la déprise industrielle, a été réoccupé par un nouveau tissu d’activités dense. Avec un nombre d’emplois comparé au nombre largement excédentaire d’actifs résidents, les élus chantent victoire. Mais en réalité, sous cette apparente félicité, un indicateur résiste : le taux de chômage, qui reste largement supérieur à la moyenne observée alentours. Un indice de déséquilibre sous-jacent : ces pôles urbains sont riches tout à la fois en emplois et en main-d’œuvre, mais sans que les deux entités réussissent à fonctionner ensemble. Comme dirait la philosophe Gabrielle Halpern[i] faisant l’éloge de l’hybridation à travers l’image du Centaure, un cheval juxtaposé à un humain ne fait pas un centaure, encore faut-il que les deux espèces puissent s’hybrider ensemble.

Premier exemple : Saint-Denis (93)

a/ L’« effet Grand stade » faussement positif

Le meilleur exemple est la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), durement touchée par la désindustrialisation dans les années 90 et qui a conduit une politique très volontariste de réimplantation d’activités économiques, considérée comme un modèle vanté par bien des urbanistes et envié par beaucoup d’élus locaux. Ces derniers attribuent ce succès à « l’effet Grand Stade » et rêvent d’un « Grand Projet Structurant » de même nature qui viendrait apporter emploi et prospérité à leur propre territoire. Dans le Val d’Oise, je renvoie à mes écrits sur Mediapart dénonçant le « mirage d’Europacity »[i] démystifiant ce « Grand Projet Inutile et Imposé » (GPII) – appelé désormais « Grand Projet Nuisible et Imposé » (GPNI) – que regrettent toujours les élus de l’Est-95 et du Conseil Départemental val d’oisien, à la recherche d’un nouveau « totem »[ii] censé booster le développement territorial du secteur.

Mais à y regarder de près, le bilan est loin d’être rose pour les villes de type « Saint-Denis » : focalisés sur l’opportunité du retournement du marché foncier, les décideurs ont utilisé à fond cette situation inédite : que le site soit à nouveau « objet de désir », sans s’interroger sur des causes multiples et leurs effets pervers : effet Grand Stade ? Ou saturation du quartier d’affaires de la Défense ? Ou différentiel du prix du foncier ? Ou situation géographique à l’entrée de la « route des Flandres », axe le plus fréquenté d’Europe ? Ou contiguïté avec la capitale ? La probable conjugaison de ces facteurs positifs, ayant fait oublier d’autres paramètres, comme les caractéristiques de la population active locale. Ainsi, le développement économique s’est effectué comme une extension de la métropole, en négligeant la prise en compte d’une fonction sociale locale. Résultat : la ville s’est couverte d’entreprises souvent délocalisées de Paris ou de La Défense qui ont utilisé une rente foncière : des terrains disponibles, bon marché, à proximité de Paris, avec une adresse qui avait retrouvé de la valeur symbolique et marchande (« effet Grand Stade »), ou encore une excellente situation géographique et une très bonne desserte de transports.

b/ Une commune, deux « villes »

Malheureusement il s’agit souvent d’emploi relocalisé, dont le transfert a généré peu de recrutements sur place. Ainsi, la commune de Saint-Denis est aujourd’hui composée de deux « villes » qui se côtoient sans se rencontrer :

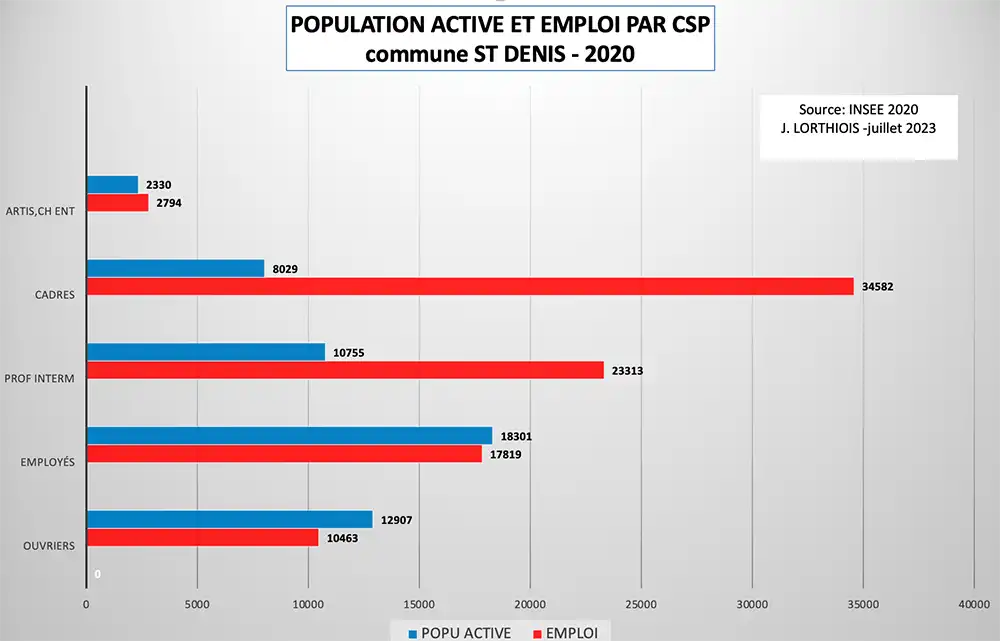

Tout d’abord un pôle métropolitain d’ « emplois supérieurs » – fait de sièges sociaux, d’activités d’affaires, de services multimédia et audiovisuels – qui attire une forte population de cadres et de professions intellectuelles (34 600 en 2020), alors que cette catégorie socio-professionnelle ne représente sur place que 8000 habitants. Décalage important également en ce qui concerne les professions intermédiaires, avec 23 300 emplois, contre 10 800 actifs résidents.

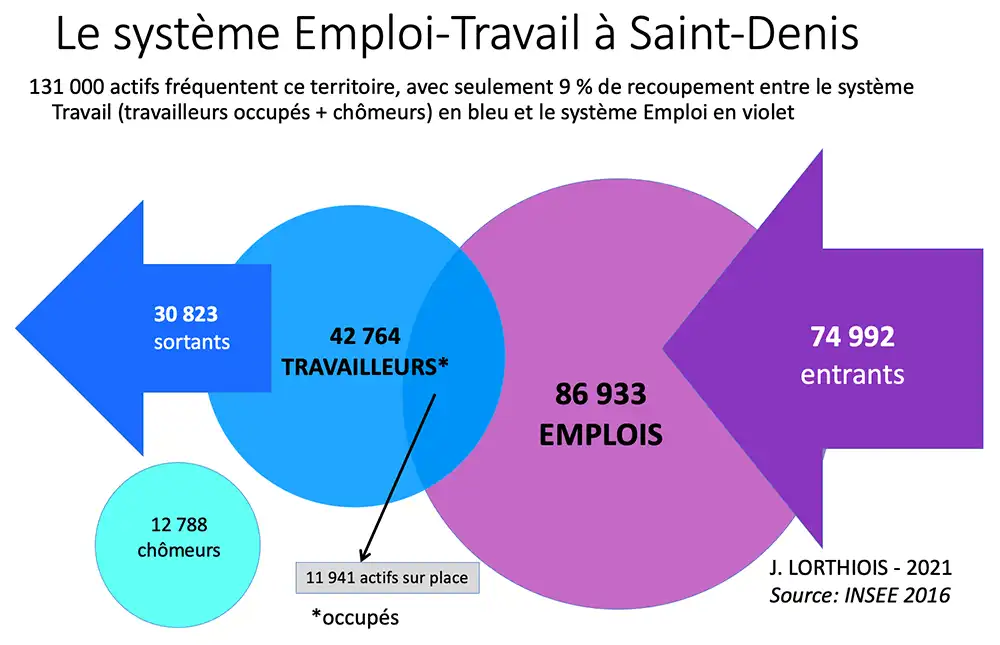

A l’inverse, un pôle de main-d’œuvre composé de classes populaires d’employés et d’ouvriers qui habitent la ville (31 200), en nombre supérieur au nombre d’emplois dans ces catégories (28 300). Il n’y a que 9% de recoupement entre le système Emploi (en rouge) et le système Main-d’œuvre (en bleu), les postes d’ouvriers et d’employés étant également faiblement occupés par les populations locales. Ainsi, les deux « villes » » génèrent deux flux croisés de déplacements domicile-emploi qui ne se rencontrent pas : en 2016, on comptabilisait chaque jour, pas moins de 75 000 actifs « entrants » venant occuper les emplois de la commune, pendant que 31 000 habitants « sortants » quittaient leur lieu de résidence pour aller travailler à l’extérieur. Soit un total de déplacements domicile-emploi (bien sûr aller et retour) d’environ 212 000 flux /jour, rien que pour la demande emploi/travail. Un score de 2,4 déplacements pour un emploi localisé à Saint-Denis, un montant très élevé, même s’il est tempéré par une dose de télétravail qui reste faible en France, qui a fortement diminué au sortir de la pandémie et qui ne concerne pas les actifs de la « deuxième ligne »[i].

On voit à travers cet exemple tous les effets pervers d’une politique de l’offre de transports,

sans tenir AUCUN compte des besoins de la main-d’œuvre locale.

Le futur hub du Grand Paris Express actuellement en construction risque d’aggraver encore le caractère métropolitain du site, au détriment des populations actives locales. Résultat : on observe un taux de chômage de Saint-Denis (22% en 2020) l’un des plus élevés de la Seine-St-Denis, supérieur à celui de Sevran (21%), une des communes-dortoirs les plus pauvres de France. Le risque est très élevé d’une gentrification exacerbée du territoire, avec expulsion des classes populaires l

Deuxième exemple : Gennevilliers (92)

a/ deux flux croisés de travailleurs

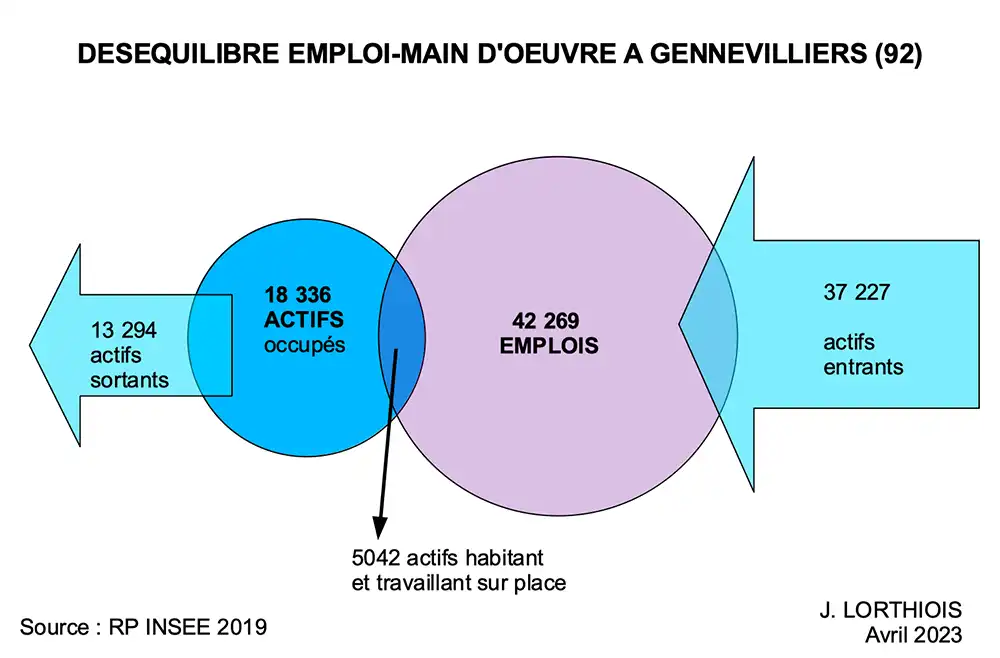

La ville est un gros pôle d’emploi, avec 42 300 postes au dernier recensement de 2019. Ce qui représente un large excédent de postes, au regard de la population active occupée (18 336 travailleurs) et de la population active totale, chômeurs compris (22 722 habitants). Est-ce à dire que la situation de la commune est enviable ? Malheureusement les activités qui y sont implantées apparaissent décalées au regard des actifs résidents.

Résultat : la ville enregistre chaque jour deux flux croisés de travailleurs :

– 37 227 actifs extérieurs viennent occuper à 88% les postes des entreprises gennevilloises ;

– 13 294 actifs quittent leur commune de résidence pour aller quérir leur activité ailleurs ;

– seuls, 5042 actifs travaillent et habitent sur place.

Soit pour Gennevilliers environ 100 000 flux (aller et retour) quotidiens, rien que pour les déplacements domicile-emploi.

Ceci représente un coût élevé en émissions de GES et en temps humain (temps perdu dans les transports, qui peuvent se chiffrer dans une vie d’actif par plusieurs années supplémentaires de travail[i]). Une situation qui se traduit aussi par un taux élevé de chômage (19,3%) de la population active, malgré l’abondance des emplois locaux. Même si une part de télétravail pourrait améliorer la situation des cadres, les Gennevillois ouvriers et employés qui composent 80,5% de la population active locale ayant un emploi occupant généralement des postes dits de « deuxième ligne », seraient peu touchés par l’opportunité d’une telle organisation du travail.

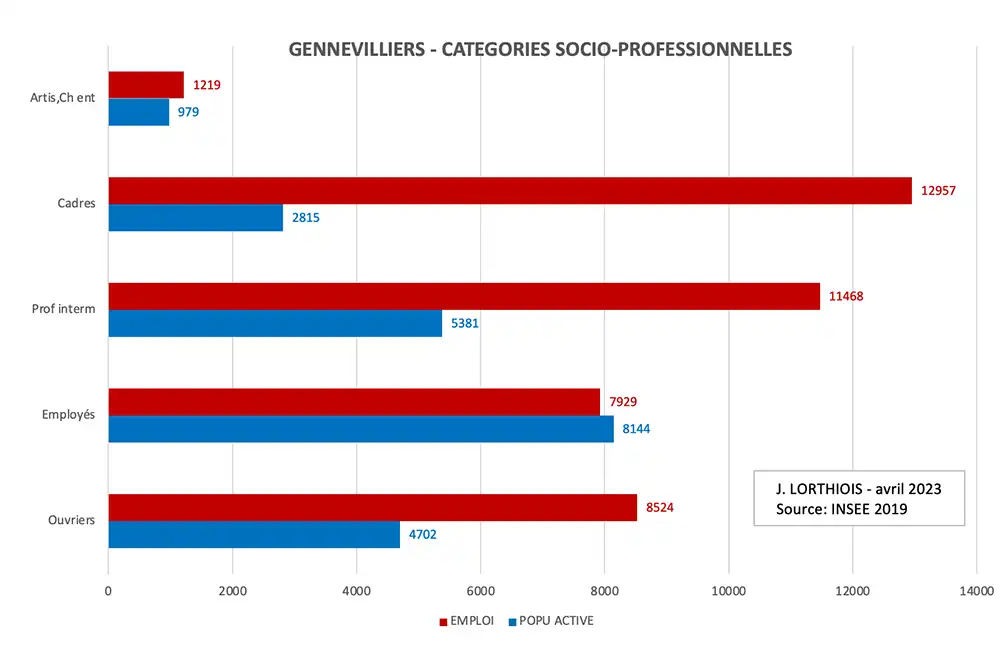

b/ un important décalage par catégories professionnelles

De même, l’analyse comparée de la répartition par catégories professionnelles des emplois d’une part (en rouge) et de la main-d’œuvre résidente d’autre part (en bleu) montre de fortes inadéquations, les emplois étant beaucoup plus qualifiés que la main-d’œuvre gennevilloise. Le différentiel le plus spectaculaire s’observe pour les cadres qui sont 4,6 fois plus représentés dans les entreprises locales, qu’au sein de la population active. En ce qui concerne les professions intermédiaires, le décalage est également notoire, deux fois plus important pour les emplois que pour les actifs. Les effectifs d’employés sont à peu près équivalents. Mais dans la catégorie « ouvriers », il est à noter que le nombre de postes de travail dans les entreprises est près du double (1,8 fois) de celui des travailleurs résidents.

En synthèse

Au total, malgré un excédent de près de 24 000 emplois par rapport aux actifs occupés, les nombreuses activités implantées sur la commune de Gennevilliers ne parviennent pas à juguler un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne régionale (19,3% à Gennevilliers, contre 12,2% en Ile-de-France). Ceci s’observe plutôt dans les communes déficitaires de grande couronne (bassin de Sarcelles par exemple).

Notre analyse signifie que la politique d’emploi mise en œuvre par la ville, qui repose sur un accueil d’entreprises – quelles qu’elles soient – sans intégrer la DEMANDE LOCALE de la main-d’œuvre n’est guère pertinente. La stratégie à suivre devrait être bien plus qualitative que quantitative et partir des besoins locaux. Sinon, Gennevilliers risque d’être une ville riche… habitée par des pauvres. L’attractivité générée par le pôle auprès des populations qualifiées extérieures risquant d’aggraver la concurrence au détriment des actifs résidents.

Visiblement, la politique d’emplois de Gennevilliers devrait être fortement infléchie et réorientée vers la réponse aux besoins des travailleurs locaux. Un projet d’implantation d’un méga entrepôt intitulé « Greendock » constituant une fuite en avant dans la dissociation de territoire qui ne peut être que très fortement dommageable au pôle en termes socio-économiques, indépendamment de graves problèmes écologiques posés par ailleurs par ce projet.

Troisième exemple : Gonesse, ville dissociée

Voir article sur le blog de Mediapart

*********

Ces exemples plaident pour un « Ménagement de Territoire », notamment de l’Ile-de-France, à cent lieues des « mesurettes » envisagées dans le projet de SDRIF-E. Voir à ce sujet mon analyse sur l’inquiétante aggravation des inégalités territoriales avec la politique des transports franciliens, dans l’article paru sur mon blog de Mediapart :

[1] Trois phénomènes convergents : 1/décentralisation industrielle : départ en province ; desserrement au sein de la région : en Ile-de-France, relocalisation en Ville Nouvelle ; 3/ désindustrialisation après 85 : concurrence accrue des pays émergents + délocalisation.

[1] https://j-lorthiois.fr/balayer-les-idees-recues-sur-lemploi-et-le-travail/

[1] Gabrielle Halpern et Didier Petetin, La fable du Centaure, Humansciences, 2022.

[1] J. Lorthiois, Bêtisier d’Europacity : l’imposture des 10 000 emplois prétendus, Mediapart

[1] Terme utilisé par Mme Cavecchi, présidente du CD 95 pour justifier l’urbanisation du Triangle de Gonesse.

[1] Voir l’analyse de la DARES https://www.google.fr/search?q=actifs+de+la+deuxieme+ligne

[1] L’équivalent de 7 années de travail supplémentaire dans le cas par exemple d’un Beauvillésois actif (habitant de Villiers-le-Bel).